2020年、2編目を執筆致しました。

『外科』(南江堂)という医師向けの雑誌に特集4月増刊号『大学病院では学べない外科臨床』

として『大腸憩室』について執筆しております。

2020年、1 作目は大腸憩室炎によるS状結腸膀胱ろう、という病気について、中堅外科医向けの手術書を執筆。

(3月28日のブログをご参照ください)

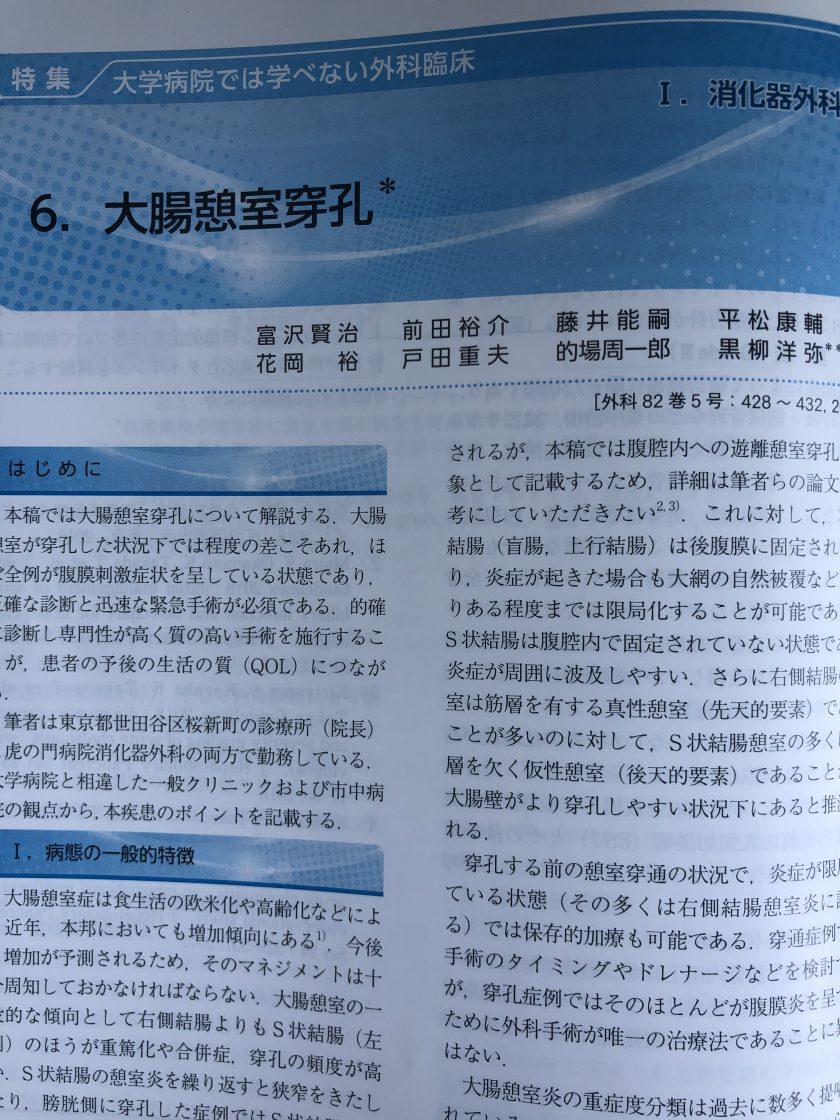

今回は大腸憩室炎による、大腸憩室穿孔という病気について、医学部卒後すぐの研修医から、5年目くらいまでの内科、外科を問わず、当直医師向けに執筆致しました。

当直室で気軽に読める、をコンセプトとして、平易になるように書きました。

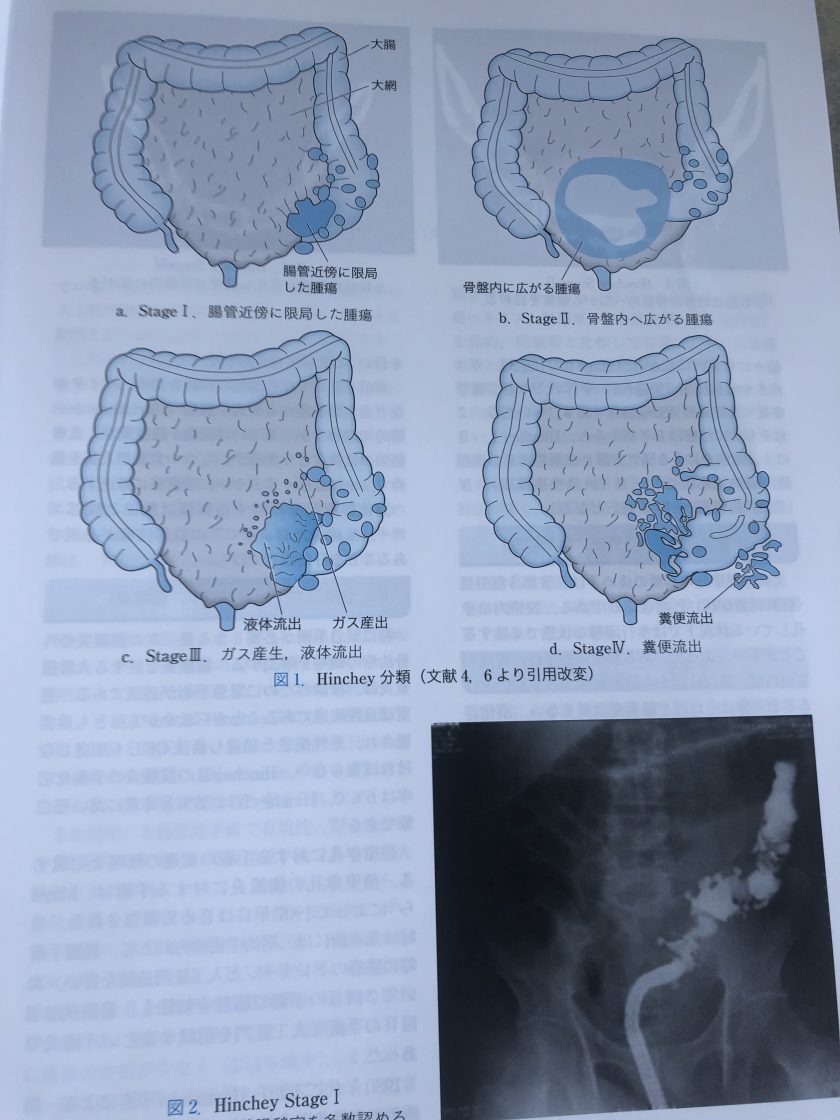

腹痛を呈する憩室炎ですが、適切な診断、処置をしないと穿孔(大腸に穴があく)を呈する場合もあり、

そのマネージメントは消化器科の医師にとって必須です。

CTをすぐに撮影できなければ視診、触診、レントゲン 、腹部エコーを駆使して的確に診断しましょう、という主旨の論文です。

本文の『はじめに』から以下抜粋

はじめに

この項では大腸憩室穿孔について解説する。大腸憩室が穿孔した状況下では程度の差こそあれ、ほぼ全例が腹膜刺激症状を呈している状態であり、正確な診断と迅速な緊急手術が必須である。的確に診断し専門性が高く質の高い手術を施行することが患者予後のQOLにつながる。

筆者は東京都世田谷区桜新町の診療所(院長)と虎の門病院消化器外科の両方で勤務している。大学病院と相違した一般クリニックおよび市中病院の観点から本疾患のポイントを記載する。

本文の『診断の決め手』から以下抜粋(ここが今回一番強調したかったことです、医療従事者もこのブログを読んでくれていると思うので、専門的になりますが、抜粋して記載します)

②診断の決め手(診断法、鑑別診断)

大腸憩室穿孔の診断の決め手は、腹部診察所見(腹膜刺激症状)と画像診断である。腹腔内に穿孔している状況下では歩行困難な状態で来院することが多い。よって、ある程度診察手技に習熟していれば、腹部症状から腹膜刺激症状を拾い上げること自体はそれほど難易度は高くない。消化器を専門とする医師は常日頃からこの日のために、腹部症状を訴える症例の腹部診察を怠らず、自分自身の腕(触診)に磨きをかけておく。

触診以外の客観的指標として、可能であれば造影CTを撮影し、free airの位置などから穿孔部位を術前に予測する。CTがすぐに撮影できない規模の施設であれば腹部エコー、レントゲンも診断の補助となる。腹部エコー、レントゲンは造影CTよりは客観性に劣るが、簡便に施行でき診断の絞り込みとして非常に重要な基本的かつ必須の診断ツールである。

触診とレントゲン、腹部エコーで鑑別診断(虫垂炎、胃・十二指腸潰瘍穿孔、胆嚢炎、絞扼性イレウス、捻転、NOMIなど)を行い、CTにて確定診断をする。

術前CTにて穿孔部位の診断を詰めバイタルなど患者緊急度から術式を想定(ハルトマンか一期的切除吻合か。あるいは開腹か腹腔鏡か。皮膚切開の位置をどうするか)しつつ大至急人員を集めて、一刻も早く速やかに手術室に搬送する。

消化器専門を標榜する医師は触診と腹部エコー、レントゲン、およびCTの読影技術が必須であることを肝に銘じてほしい。

『大学病院では学べない外科臨床』はなかなかの出来栄えとなりました。